2025.02.21

お知らせ

株式会社明日香(本社:東京都文京区、代表取締役:萩野 吉俗、https://www.g-asuka.co.jp/index.htm)が運営する子どもと未来、そしてすべての人がConnect(繋がり、結びつき)する保育研究プロジェクト「子ねくとラボ(https://konnect-labo.jp/)」は、現役保育士110名を対象に、【保育士編】保育現場での動画活用に関する意識調査を実施しましたので、お知らせいたします。

本調査のダウンロードはこちら:https://bit.ly/4b9pZOK

※ 合計を100%とするため、一部の数値について端数の切り上げ処理を行っております。そのため、実際の計算値とは若干の差異が生じる場合がございます。

≪利用条件≫

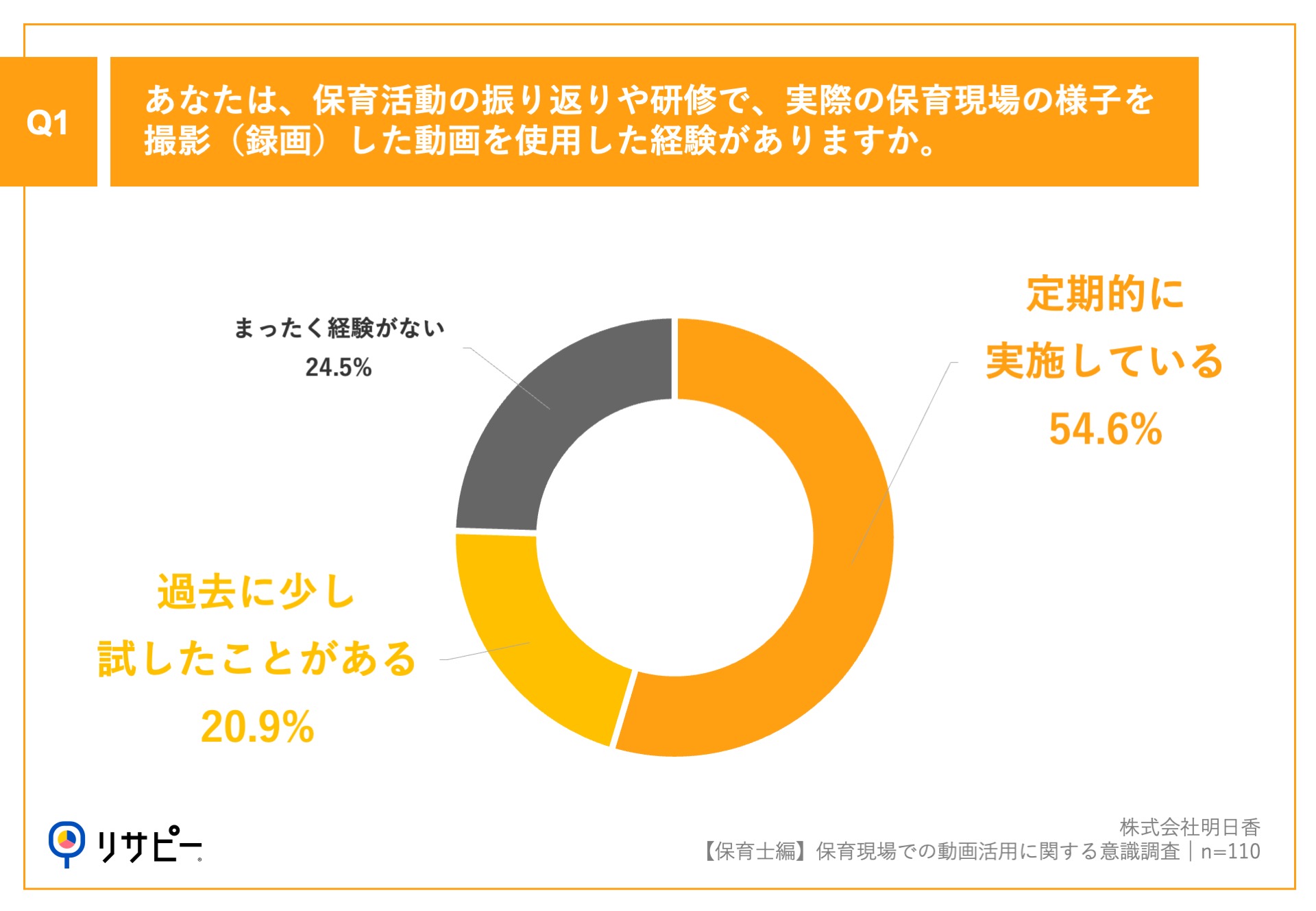

「Q1.あなたは、保育活動の振り返りや研修で、実際の保育現場の様子を撮影(録画)した動画を使用した経験がありますか。」(n=110)と質問したところ、「定期的に実施している」が54.6%、「過去に少し試したことがある」が20.9%という回答となりました。

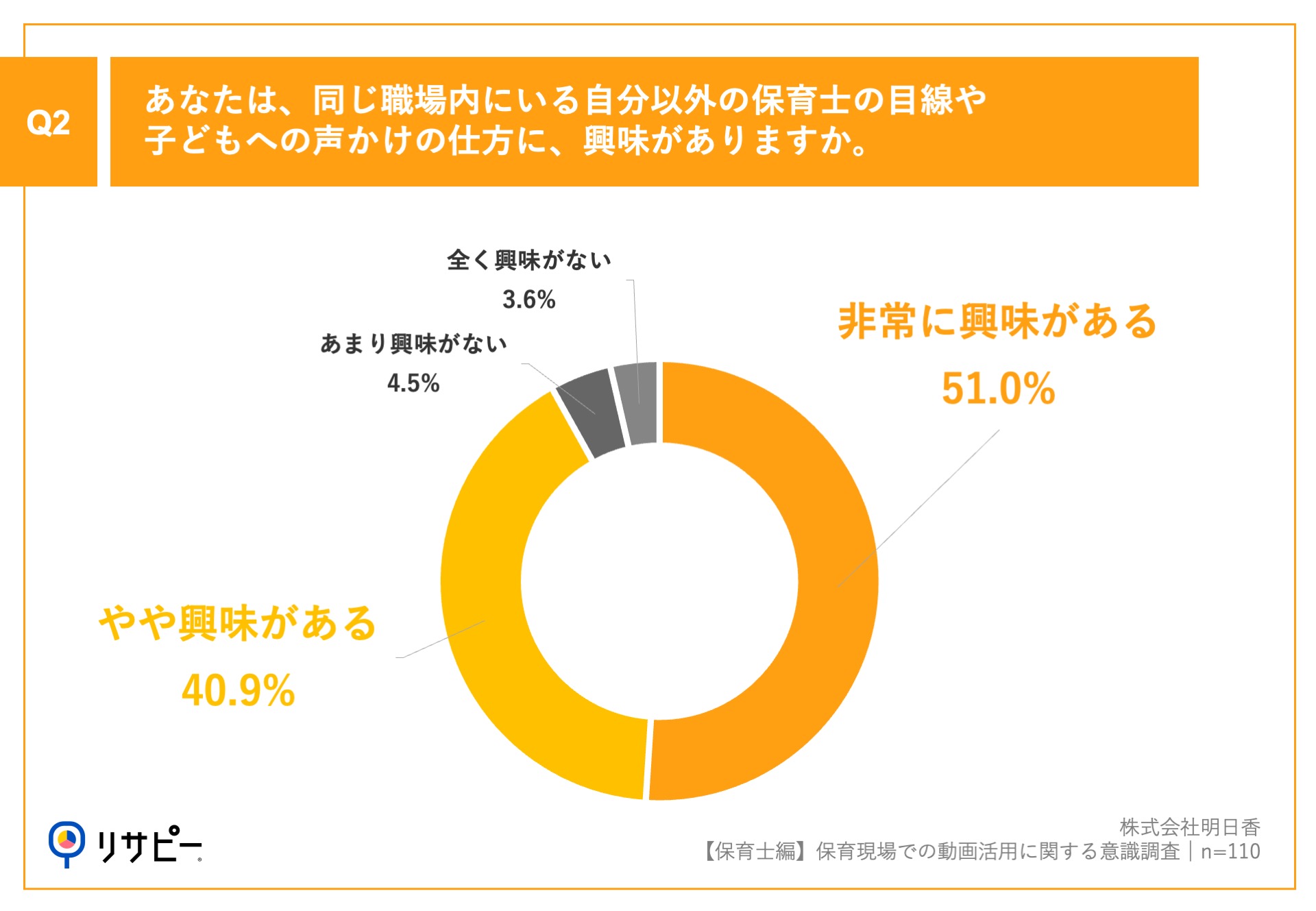

「Q2.あなたは、同じ職場内にいる自分以外の保育士の目線や子どもへの声かけの仕方に、興味がありますか。」(n=110)と質問したところ、「非常に興味がある」が51.0%、「やや興味がある」が40.9%という回答となりました。

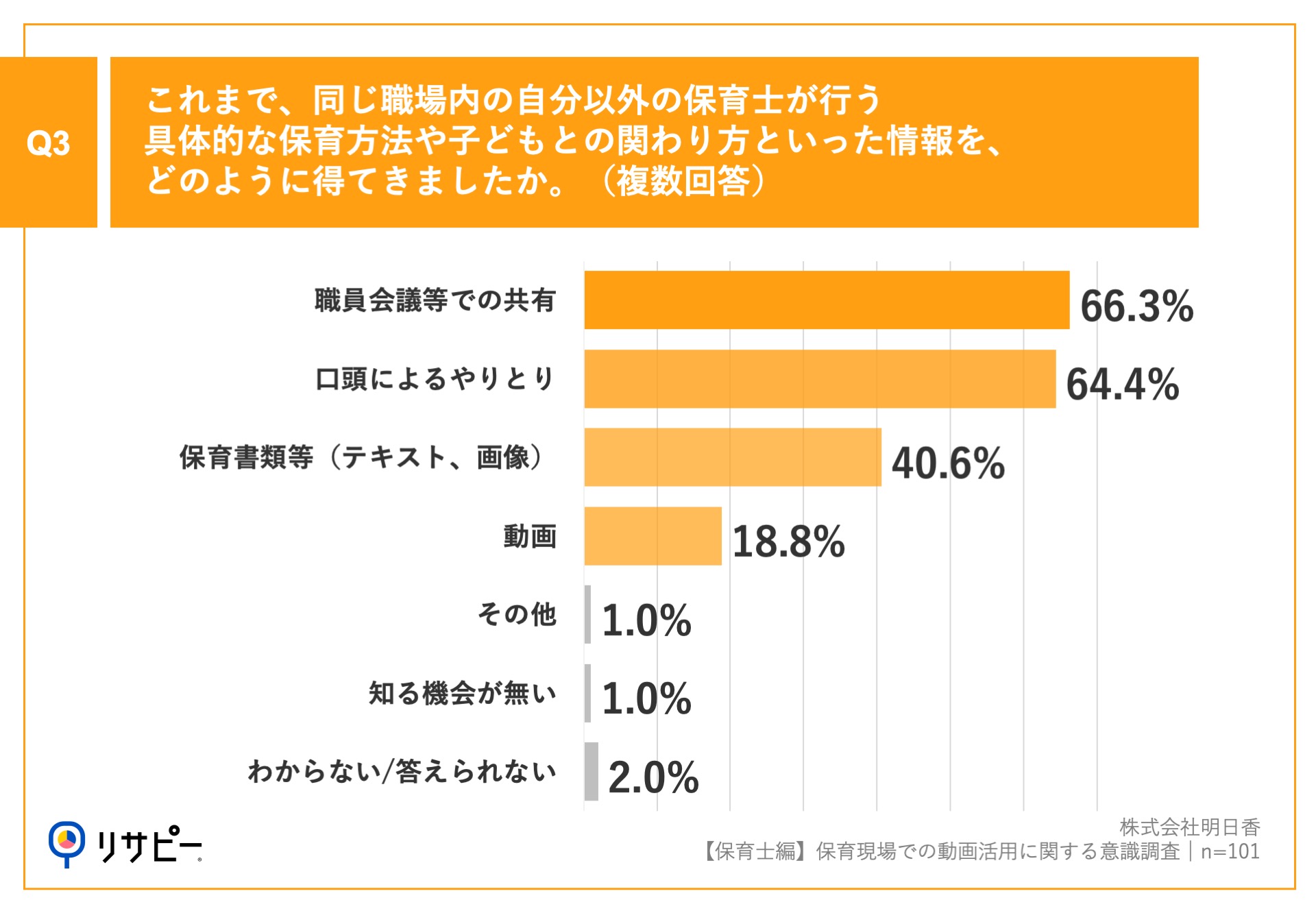

Q2で「非常に興味がある」「やや興味がある」に回答した方に、「Q3.これまで、同じ職場内の自分以外の保育士が行う具体的な保育方法や子どもとの関わり方といった情報を、どのように得てきましたか。(複数回答)」(n=101)と質問したところ、「職員会議等での共有」が66.3%、「口頭によるやりとり」が64.4%、「保育書類等(テキスト、画像)」が40.6%という回答となりました。

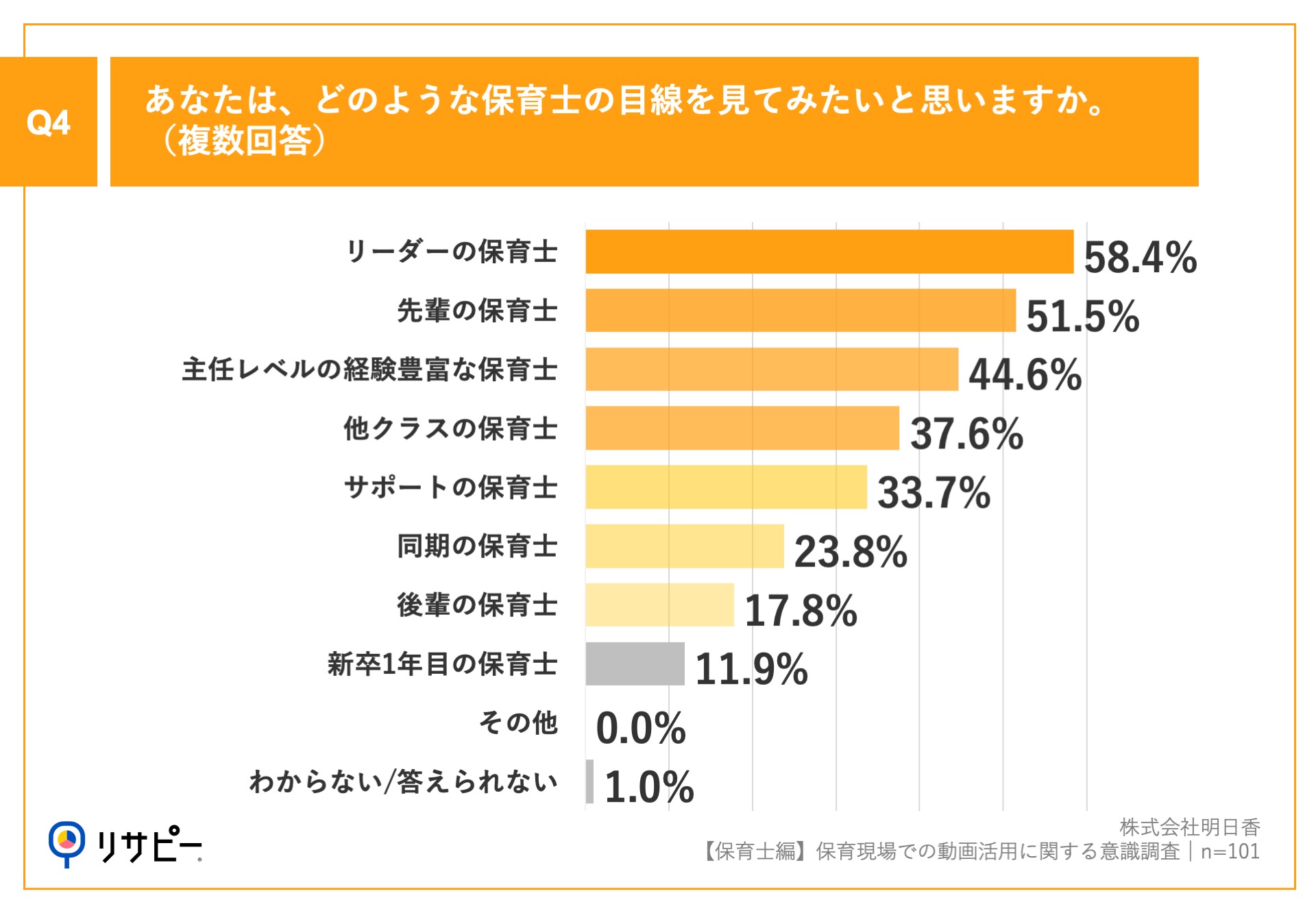

Q2で「非常に興味がある」「やや興味がある」と回答した方に、「Q4.あなたは、どのような保育士の目線を見てみたいと思いますか。(複数回答)」(n=101)と質問したところ、「リーダーの保育士」が58.4%、「先輩の保育士」が51.5%、「主任レベルの経験豊富な保育士」が44.6%という回答となりました。

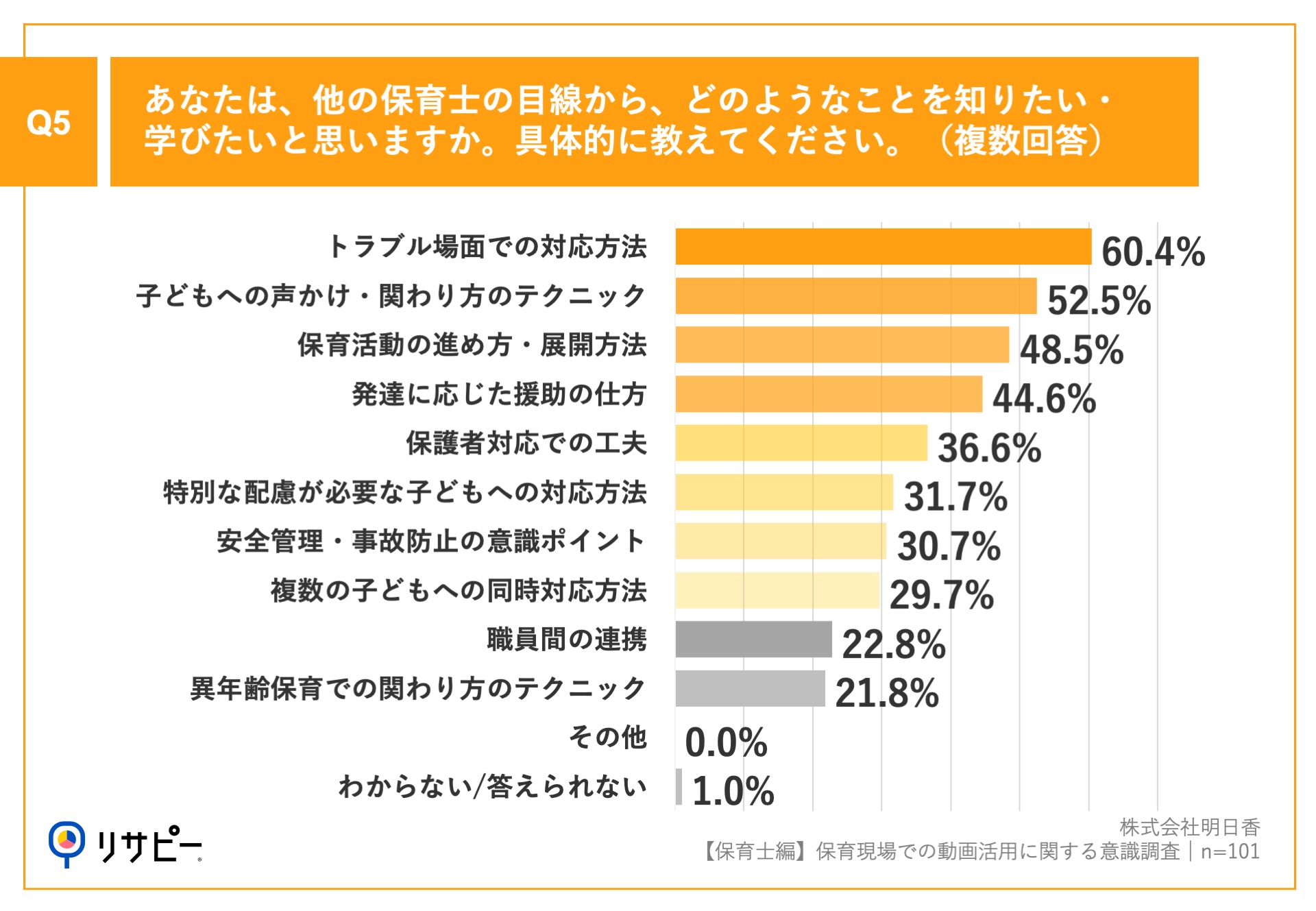

Q2で「非常に興味がある」「やや興味がある」と回答した方に、「Q5.あなたは、他の保育士の目線から、どのようなことを知りたい・学びたいと思いますか。具体的に教えてください。(複数回答)」(n=101)と質問したところ、「トラブル場面での対応方法」が60.4%、「子どもへの声かけ・関わり方のテクニック」が52.5%、「保育活動の進め方・展開方法」が48.5%という回答となりました。

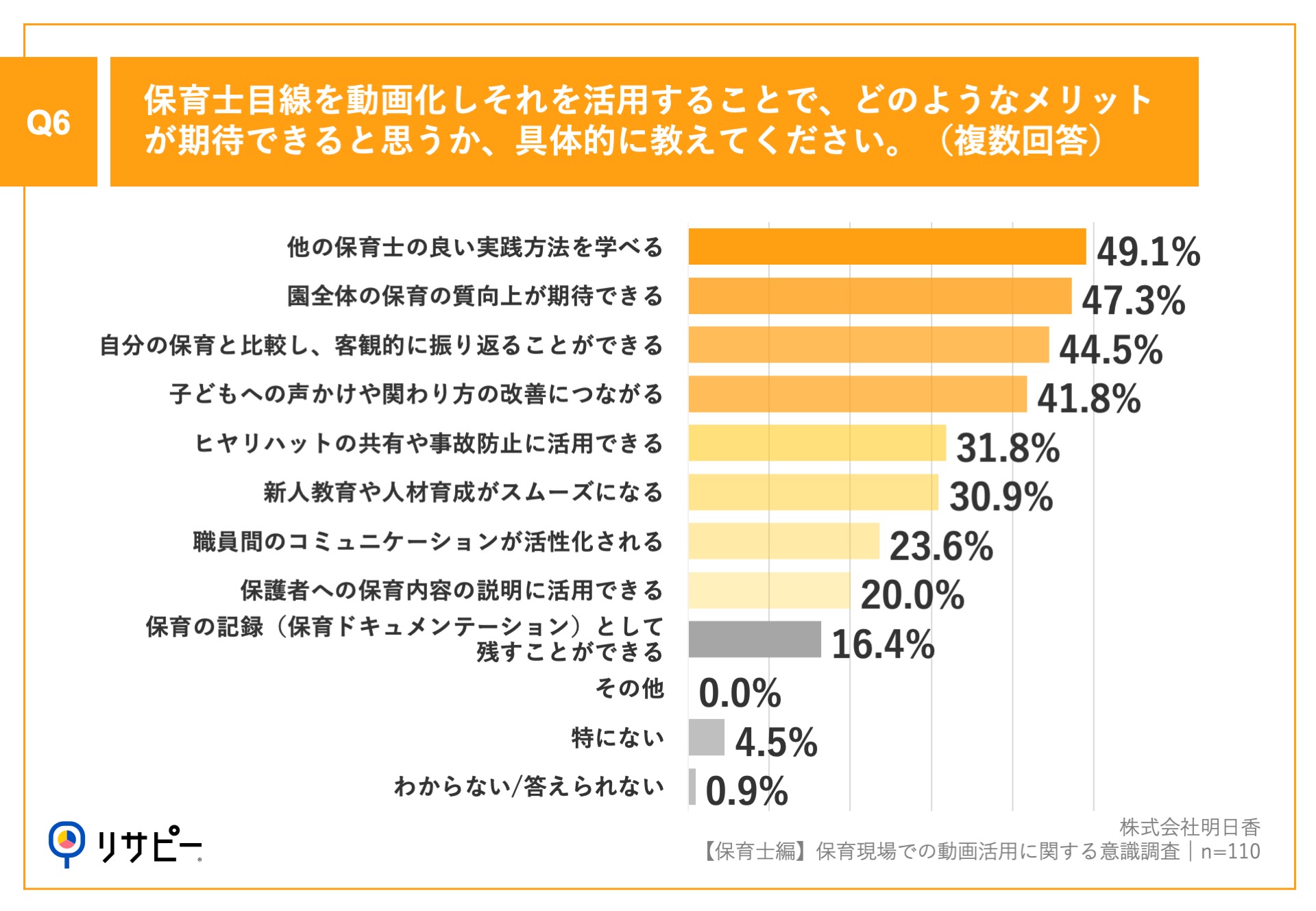

「Q6.保育士目線を動画化しそれを活用することで、どのようなメリットが期待できると思うか、具体的に教えてください。(複数回答)」(n=110)と質問したところ、「他の保育士の良い実践方法を学べる」が49.1%、「園全体の保育の質向上が期待できる」が47.3%、「自分の保育と比較し、客観的に振り返ることができる」が44.5%という回答となりました。

Q6で「特にない」「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q7.Q6で回答した以外に、保育士目線の動画を活用することで期待できると思うメリットがあれば、自由に教えてください。(自由回答)」(n=104)と質問したところ、「保育士側も見られていることを意識してより子どもに丁寧に関わる意識につながる」や「困ったときの解決方法」など57の回答を得ることができました。

<自由回答・一部抜粋>

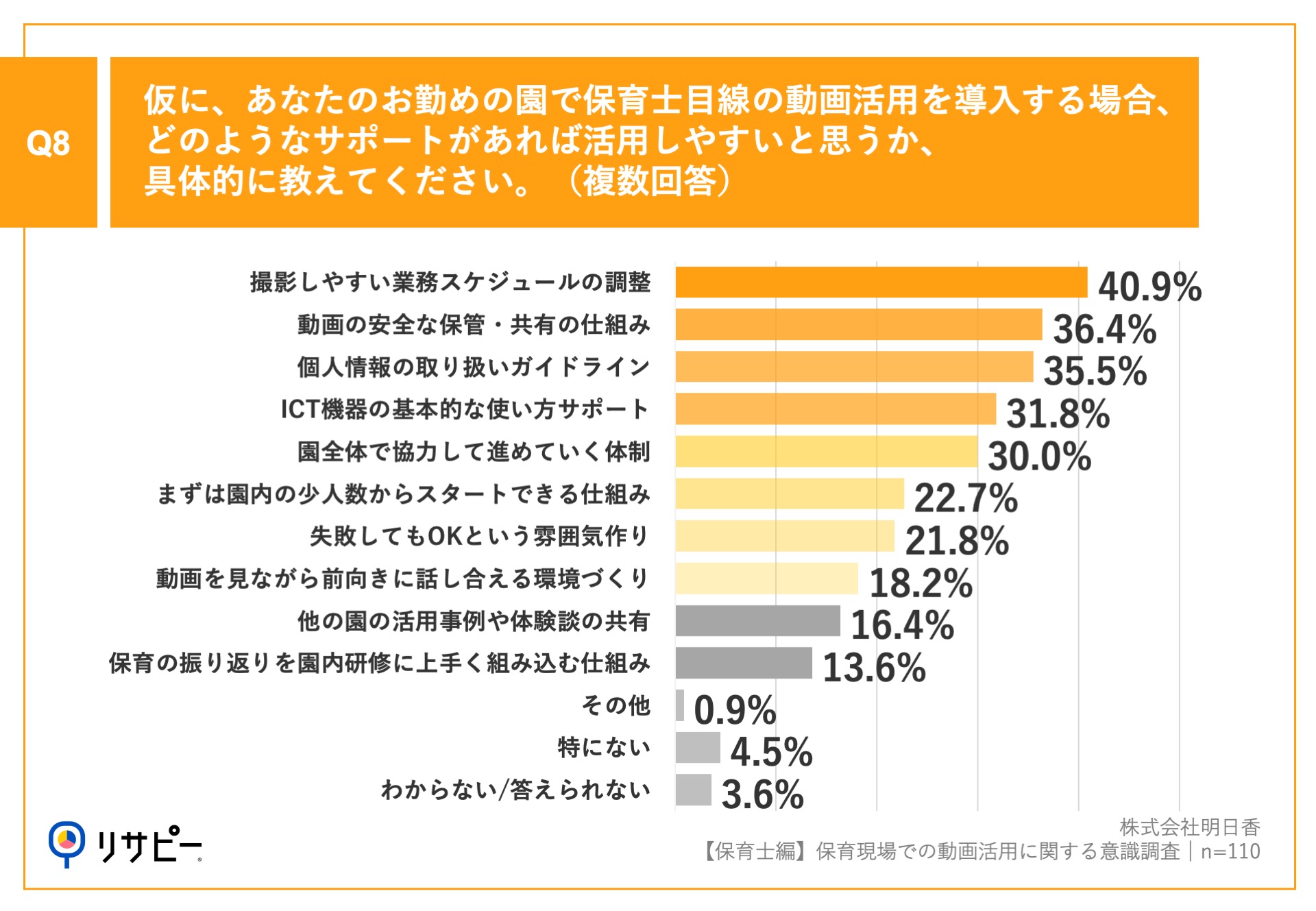

「Q8.仮に、あなたのお勤めの園で保育士目線の動画活用を導入する場合、どのようなサポートがあれば活用しやすいと思うか、具体的に教えてください。(複数回答)」(n=110)と質問したところ、「撮影しやすい業務スケジュールの調整」が40.9%、「動画の安全な保管・共有の仕組み」が36.4%、「個人情報の取り扱いガイドライン」が35.5%という回答となりました。

Q8で「特にない」「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q9.Q8で回答した以外に、保育士目線の動画活用を導入する場合にあれば活用しやすいと思うサポートがあれば、自由に教えてください。(自由回答)」(n=101)と質問したところ、「時間が取れるような人員配置にする」や「プライバシー保護のため、すべてではなく部分的に撮影する」など54の回答を得ることができました。

<自由回答・一部抜粋>

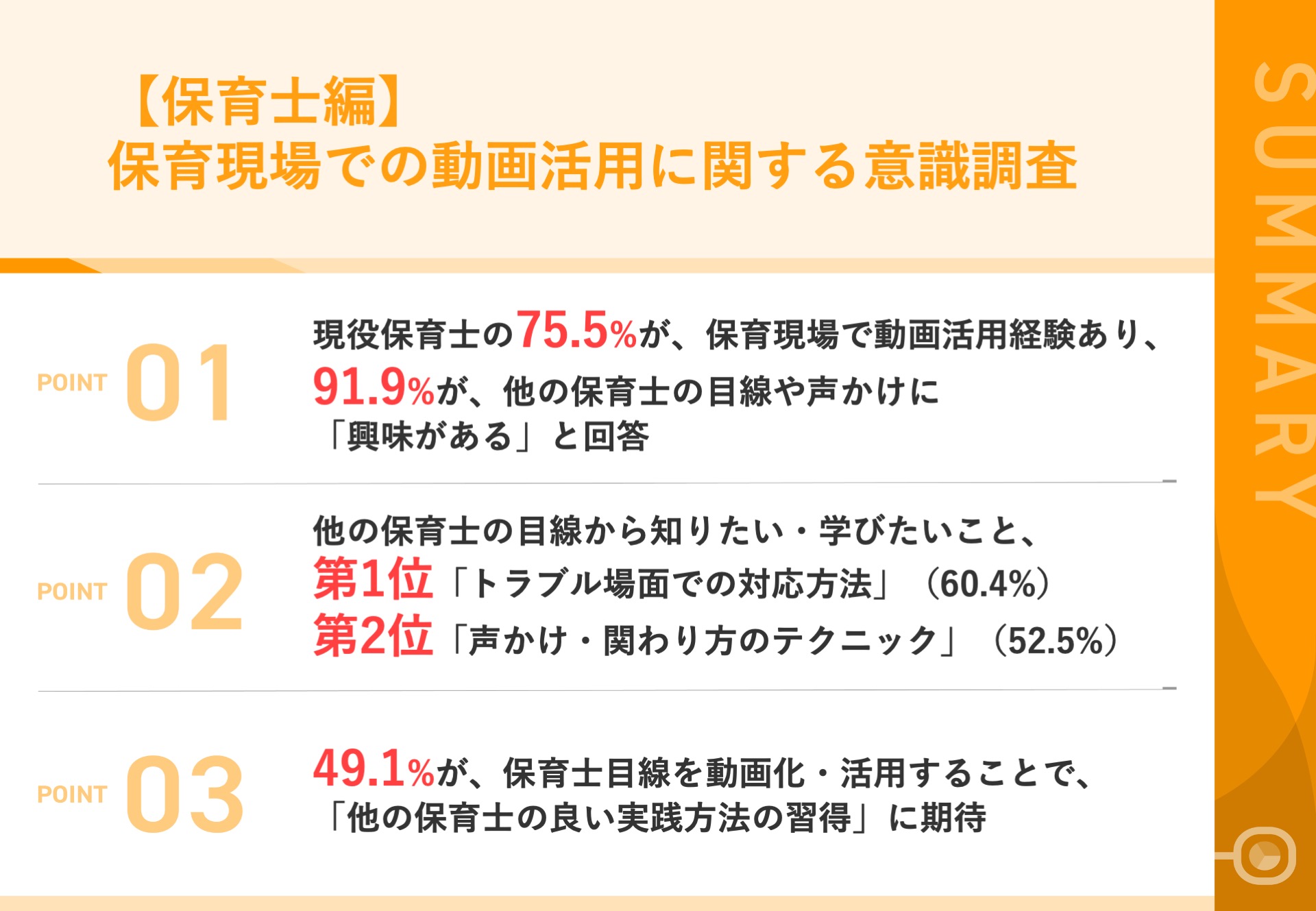

今回は、現役保育士110名を対象に、【保育士編】保育現場での動画活用に関する意識調査を実施しました。

まず、現役保育士の約8割が、保育活動の振り返りや研修で、実際の保育現場の様子を撮影した動画を使用した経験があり、91.9%が、他の保育士の目線や子どもへの声かけの仕方に「興味がある」と回答しました。また、他の保育士の目線から知りたい・学びたいことでは、「トラブル場面での対応方法」(60.4%)や「声かけ・関わり方のテクニック」(52.5%)などが挙げられています。保育士目線を動画化し活用することのメリットとしては、「他の保育士の良い実践方法を学べる」(49.1%)、「園全体の保育の質向上が期待できる」(47.3%)が上位になった一方で、動画活用を導入する場合には、40.9%が「撮影しやすい業務スケジュールの調整」を要望していることが分かりました。

今回の調査では、保育現場での動画活用に対する高い関心と期待が明らかになりました。特にどのような保育士の目線を見てみたいかという質問に対しては、「リーダー保育士」が最多となり、次に「先輩」、「主任レベルの経験豊富な保育士」が続いており、自身より経歴や経験年数の多い保育士の目線を見てみたいという傾向が強いことが分かりました。このことは、経験豊富な保育士が保育中に向けている配慮や視野の広さが具体的・客観的に可視化されることで、周囲の保育士にとって保育の質向上の好材料になり得ることを示しているとともに、現状として保育士間での情報や技術の共有がまだ不十分な面があることを表しているのではないかとも言えます。

一般的に組織における人材育成は、その組織の性格や時代背景を考慮してその方法を最適化していくことが必要です。さらに、「量」から「質」に方針が転換されていく保育分野においては、過去の保育を客観的に見つめ直し、その分析内容を保育士間で互いにフィードバックすることの重要性が一層高まっているタイミングでもあります。従来の「人を育てる」から、役職や立場を越えて「共に育つ」に意識変化することで、保育現場がより魅力的に変化する。そういったこれからの着目点が伺えた調査となりました。

■“保育士の目線”を見える化した取り組み『まなざしプロジェクト』とは

加速する少子化を食い止めるため、政府は「こども未来戦略方針」を打ち立て、「異次元の少子化対策」を積極的に推進しています。その中で、保育施設の質向上を目指した配置基準改善の動きも具体的に示されました。

すなわち「量」の拡大から「質」の向上にシフトしているわけですが、もちろん人員増加によって保育の質や安全性が向上することが期待できます。ただ、それを同時に職員の多様性やスキルのバラつきも増し、組織マネージメントが複雑化することも予想できます。

そこで、「個」のスキルや知識を組織に還元して組織レベルでの質向上を実現させるため、職員間のフィードバックや情報共有を効果的に助ける、”保育士の目線”を動画化し、「保育の質向上」「保育士採用ツールへの応用」「ドキュメンテーションへの活用」などにつなげる取り組み「まなざしプロジェクト」をスタートさせました。

<『まなざしプロジェクト』フロー>

子ねくとラボでは、『まなざしプロジェクト』にご協力いただける認可保育園・幼稚園・こども園を数園限定で現在募集しています(※応募状況により、急遽終了する場合もございます。ご了承ください)。「職員の目線を動画化してみたい!」、「園内研修に活用できるか試してみたい!」といった保育施設様に、撮影・動画編集・園内研修のご支援をいたします。お気軽にお問い合わせください。

▼お問い合わせ

子ねくとラボ事業部:seminar-info@g-asuka.jp

当社の提供するサービスに関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。

受付時間 / 9:00〜18:00(土日祝日を除く)